Cosa facciamo » Circuito dell'Eccellenza » Chiesa e Ambienti di San Domenico

Chiesa di San Domenico ed altri ambienti del Convento, piazza S. Domenico, Palermo:

Il Complesso di San Domenico è oggi solo una parte del vasto e complesso impianto edilizio iniziale, poichè nei secoli ha subito rilevanti modifiche ed ampliamenti.

LA CHIESA

L’attuale Chiesa di San Domenico, edificata a partire dal 1640, è la terza edizione realizzata a partire dal XIII sec., dopo che arrivarono a Palermo i primi domenicani. Essi costruirono il loro Convento con la Chiesa su di un lotto di terreno fuori le antiche mura cittadine, donato dalla nobile famiglia dei Santafiore e Mastrangelo. La prima chiesa di San Domenico doveva essere in stile gotico-normanno, coeva del Chiostro e orientata in senso inverso a quella odierna, di modeste dimensioni e con ingresso dall’attuale piazzetta Giovanni Meli. Nel seconda metà del ‘400, ingranditosi l’Ordine, inizia la costruzione della seconda chiesa, di orientamento uguale all’odierno, a tre navate con altari a cappelle laterali, quasi tutte di patronato delle famiglie più nobili della borghesia palermitana che nel giro di pochi anni, la invasero di cappelle e tombe gentilizie, la impreziosirono di opere d’arte, pitture e sculture. Oggi, di questa seconda edificazione rimangono solo poche tracce e qualche pregevole opera d’arte. Nei primi anni del 1600 il domenicano Fr. Andrea Cirrincione progetta e realizza la terza ed attuale Chiesa. Inizialmente il progetto prevedeva la costruzione dell’abside dove oggi è il campanile dell’orologio, mentre l’ingresso principale sarebbe stato sull’odierna piazzetta Giovanni Meli. Ma per la scarsa qualità del terreno di fondazione, si dovette invertire l’orientamento e spostare la costruzione a settentrione di alcuni metri con l’abbattimento di una parte del convento e di una corsia del chiostro trecentesco.

L’attuale Chiesa di San Domenico, edificata a partire dal 1640, è la terza edizione realizzata a partire dal XIII sec., dopo che arrivarono a Palermo i primi domenicani. Essi costruirono il loro Convento con la Chiesa su di un lotto di terreno fuori le antiche mura cittadine, donato dalla nobile famiglia dei Santafiore e Mastrangelo. La prima chiesa di San Domenico doveva essere in stile gotico-normanno, coeva del Chiostro e orientata in senso inverso a quella odierna, di modeste dimensioni e con ingresso dall’attuale piazzetta Giovanni Meli. Nel seconda metà del ‘400, ingranditosi l’Ordine, inizia la costruzione della seconda chiesa, di orientamento uguale all’odierno, a tre navate con altari a cappelle laterali, quasi tutte di patronato delle famiglie più nobili della borghesia palermitana che nel giro di pochi anni, la invasero di cappelle e tombe gentilizie, la impreziosirono di opere d’arte, pitture e sculture. Oggi, di questa seconda edificazione rimangono solo poche tracce e qualche pregevole opera d’arte. Nei primi anni del 1600 il domenicano Fr. Andrea Cirrincione progetta e realizza la terza ed attuale Chiesa. Inizialmente il progetto prevedeva la costruzione dell’abside dove oggi è il campanile dell’orologio, mentre l’ingresso principale sarebbe stato sull’odierna piazzetta Giovanni Meli. Ma per la scarsa qualità del terreno di fondazione, si dovette invertire l’orientamento e spostare la costruzione a settentrione di alcuni metri con l’abbattimento di una parte del convento e di una corsia del chiostro trecentesco.

L’attuale e maestosa Chiesa, con superfice di 88,92 x 34,68 mt ha un impianto a croce latina, con tre navate divise da sedici colonne di ordine tuscanico che reggono arcate a tutto sesto. Le navate laterali sono arricchite da numerose cappelle che ospitano preziose opere d’arte. Dal 1853, grazie all’impegno del letterato Agostino Gallo, la chiesa di San Domenico è elevata al ruolo di Pantheon degli Illustri di Sicilia. Iniziando a percorrere la navata destra, sui susseguono le varie cappelle : la Cappella del Rosario ospita la Madonna con il Bambino Gesù e San Domenico, attribuita a Girolamo Bagnasco; la Cappella della Madonna di Lourdes ospita il monumento sepolcrale del marchese di Villabianca, erudito personaggio della Palermo del Settecento; la Cappella di S. Tommaso D’Aquino accoglie la tavola del 1573 del Cristo Crocifisso con in basso a destra la Maddalena ed a sinistra S. Tommaso D’Aquino e i monumenti sepolcrali di Lauretta Li Greci e Giuseppina Turrisi Colonna, due giovani poetesse siciliane vissute nella prima metà dell’Ottocento; la Cappella di S. Giuseppe fu fatta erigere nel ‘600 da don Giovanni Stefano Oneto, duca di Sperlinga, per grazie ricevute. La statua di S. Giuseppe è opera di Antonello Gagini, i fregi e i puttini sono di Gaspare Serpotta, la volta fu decorata da Ernesto Basile nel 1898; nella successiva Cappella di S. Anna si può ammirare una tela del secolo XVII raffigurante la Santa con Maria bambina tra i Santi Gioacchino e Agnese da Montepulciano, opera da alcuni attribuita a Rosalia Novelli; il vano che segue, mai adibito a cappella, era in origine l' una entrata da via Meli; oggi vi è un vano dedicato al giurista Emerico Amari, ritratto sulla sua cattedra di diritto penale; nella Cappella di San Vincenzo Ferreri, si può ammirare una tela raffigurante il grande taumaturgo domenicano, opera del pittore palermitano Giuseppe Velasquez, datata 1787.

L’attuale e maestosa Chiesa, con superfice di 88,92 x 34,68 mt ha un impianto a croce latina, con tre navate divise da sedici colonne di ordine tuscanico che reggono arcate a tutto sesto. Le navate laterali sono arricchite da numerose cappelle che ospitano preziose opere d’arte. Dal 1853, grazie all’impegno del letterato Agostino Gallo, la chiesa di San Domenico è elevata al ruolo di Pantheon degli Illustri di Sicilia. Iniziando a percorrere la navata destra, sui susseguono le varie cappelle : la Cappella del Rosario ospita la Madonna con il Bambino Gesù e San Domenico, attribuita a Girolamo Bagnasco; la Cappella della Madonna di Lourdes ospita il monumento sepolcrale del marchese di Villabianca, erudito personaggio della Palermo del Settecento; la Cappella di S. Tommaso D’Aquino accoglie la tavola del 1573 del Cristo Crocifisso con in basso a destra la Maddalena ed a sinistra S. Tommaso D’Aquino e i monumenti sepolcrali di Lauretta Li Greci e Giuseppina Turrisi Colonna, due giovani poetesse siciliane vissute nella prima metà dell’Ottocento; la Cappella di S. Giuseppe fu fatta erigere nel ‘600 da don Giovanni Stefano Oneto, duca di Sperlinga, per grazie ricevute. La statua di S. Giuseppe è opera di Antonello Gagini, i fregi e i puttini sono di Gaspare Serpotta, la volta fu decorata da Ernesto Basile nel 1898; nella successiva Cappella di S. Anna si può ammirare una tela del secolo XVII raffigurante la Santa con Maria bambina tra i Santi Gioacchino e Agnese da Montepulciano, opera da alcuni attribuita a Rosalia Novelli; il vano che segue, mai adibito a cappella, era in origine l' una entrata da via Meli; oggi vi è un vano dedicato al giurista Emerico Amari, ritratto sulla sua cattedra di diritto penale; nella Cappella di San Vincenzo Ferreri, si può ammirare una tela raffigurante il grande taumaturgo domenicano, opera del pittore palermitano Giuseppe Velasquez, datata 1787.

Giunti nel transetto ecco il Cappellone di S. Domenico. Eretto nel 1758 conserva una pregevole tela secentesca che ritrae il Santo in estasi davanti al Crocifisso, attorniata da 18 piccoli riquadri. Oltrepassato il piccolo transetto, si trova il monumento scolpito nel 1904 da Giovanni Nicolini alla memoria di Francesco Crispi , uomo politico e statista, mentre sul pavimento si apre l’ingresso all’ampia cripta che ne accoglie le spoglie dal gennaio del 1905; la cappella del Crocifisso è una delle più suggestive cappelle di tutta la chiesa, contiene un Crocifisso ligneo, attribuito a Giovanni Matinati, intagliatore messinese (1514); da segnalare anche alcune opere attribuite ad Antonello Gagini: l’acquasantiera; l’altorilievo raffigurante la Pietà e un bassorilievo che ritrae S. Caterina d’Alessandria circondata da angeli. A seguire, girando a destra ci si ritrova nell’abside, preceduta da due grandi organi settecenteschi che si fronteggiano. L’altare maggiore è in marmi mischi con modanature in rame. Dietro l’altare si può ammirare il grande coro ligneo in noce del 1700, eseguito su disegno del domenicano Giovanni Battista Ondars dove un tempo si trovavano le statue ad intaglio con statue lignee di Santi e Beati dell’Ordine Domenicano. Uscendo dal presbiterio sul pilastro di sinistra si trova tumulata la salma di Giuseppe Pitrè, grande studioso delle tradizioni popolari di Sicilia. A seguire, la Cappella del Sacro Cuore di Gesù, con un bassorilievo rappresentante S. Girolamo ed un medaglione con l’Annunziata di Antonello Gagini, a destra vi è il sarcofago di Michele Amari, studioso della cultura araba in Sicilia, sulla parete sinistra si trova il monumento del domenicano Luigi Di Maggio, autore del rientro a Palermo dei Padri Domenicani nel 1872, i quali avevano subito, per la legge del Governo Italiano del 1866 la confisca dei loro Beni e la soppressione del loro Istituto. Fra’ Di Maggio volle anche che alcuni ambienti del complesso di San Domenico ospitassero la sede della “Società Siciliana per la Storia Patria” che vi dimora ormai dal 1890.

Superato l’ingresso dell’antisacrestia, vi è la cappella di S. Giacinto di Polonia , con un dipinto su lavagna forse del 1598 e attribuito a Gaspare Bazzano. Il monumentale sarcofago a sinistra contiene le spoglie di Ruggero Settimo, capo del governo rivoluzionario palermitano del 1848. All’interno del Cappellone del SS. Rosario, è contenuta un’opera di grande pregio, un dipinto su tavola del 1540, realizzato dal pittore Vincenzo degli Azzani detto da Pavia, esso raffigura la Madonna che consegna la corona del Rosario a San Domenico che si protende in estasi; ai lati sono raffigurati i santi Cristina, Vincenzo Ferreri e Ninfa, ai piedi dei quali sono inginocchiati, probabilmente, i coniugi Plaia committenti dell’opera. Proseguendo lungo la navata laterale sinistra, si incontra la cappella di Santa Rosa da Lima, prima donna canonizzata in Sud America. Segue la sepoltura dei fratelli palermitani Salvatore, Pasquale e Raffaele De Benedetto, patrioti risorgimentali. La Cappella di S. Raimondo di Peñafort, contiene la tela eseguita nel 1601 da Gaspare Bazzano. Sulla destra si trova il monumento funebre di Rosolino Pilo.

Superato l’ingresso dell’antisacrestia, vi è la cappella di S. Giacinto di Polonia , con un dipinto su lavagna forse del 1598 e attribuito a Gaspare Bazzano. Il monumentale sarcofago a sinistra contiene le spoglie di Ruggero Settimo, capo del governo rivoluzionario palermitano del 1848. All’interno del Cappellone del SS. Rosario, è contenuta un’opera di grande pregio, un dipinto su tavola del 1540, realizzato dal pittore Vincenzo degli Azzani detto da Pavia, esso raffigura la Madonna che consegna la corona del Rosario a San Domenico che si protende in estasi; ai lati sono raffigurati i santi Cristina, Vincenzo Ferreri e Ninfa, ai piedi dei quali sono inginocchiati, probabilmente, i coniugi Plaia committenti dell’opera. Proseguendo lungo la navata laterale sinistra, si incontra la cappella di Santa Rosa da Lima, prima donna canonizzata in Sud America. Segue la sepoltura dei fratelli palermitani Salvatore, Pasquale e Raffaele De Benedetto, patrioti risorgimentali. La Cappella di S. Raimondo di Peñafort, contiene la tela eseguita nel 1601 da Gaspare Bazzano. Sulla destra si trova il monumento funebre di Rosolino Pilo.

A seguire la cappella con il passaggio che dalla Chiesa porta al Chiostro interno, e poi la cappella di S. Caterina da Siena. Nell’ultima cappella, dedicata alla patrona di Palermo, S. Rosalia, si trova una tela raffigurante la santa e il sarcofago di Giovanni Meli, poeta dialettale siciliano, primo personaggio illustre ad essere tumulato in chiesa dopo l’innalzamento della medesima a Pantheon. Prima dell’uscita si può ammirare la tela raffigurante l’Angelo custode, opera attribuita al pittore palermitano Vito D’Anna.

L'ESTERNO

La facciata della Chiesa, realizzata dall’architetto P. Tommaso Maria Napoli, risale al 1724 ed è in stile barocco, incorniciata da due campanili che ne slanciano la figura ed abbellita da alcune statue in stucco raffiguranti santi e papi domenicani, attribuiti alla scuola Serpottiana. Allo stesso Architetto si deve la sistemazione dell’antistante piazza e la realizzazione del Monumento all’Immacolata, eretto su di un basamento a croce greca, circondato da gradini e chiuso da una cancellata in ferro. Su quattro piedistalli sono poste le statue in marmo di quattro angeli: Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele e quelle in bronzo di Pio IX e Pio XII. La statua in bronzo della Madonna , in cima ad una colonna in marmo bigio, è rivolta verso la Chiesa ed è inquadrata, se la si guarda dall’altare maggiore, dentro la grande finestra della facciata.

La facciata della Chiesa, realizzata dall’architetto P. Tommaso Maria Napoli, risale al 1724 ed è in stile barocco, incorniciata da due campanili che ne slanciano la figura ed abbellita da alcune statue in stucco raffiguranti santi e papi domenicani, attribuiti alla scuola Serpottiana. Allo stesso Architetto si deve la sistemazione dell’antistante piazza e la realizzazione del Monumento all’Immacolata, eretto su di un basamento a croce greca, circondato da gradini e chiuso da una cancellata in ferro. Su quattro piedistalli sono poste le statue in marmo di quattro angeli: Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele e quelle in bronzo di Pio IX e Pio XII. La statua in bronzo della Madonna , in cima ad una colonna in marmo bigio, è rivolta verso la Chiesa ed è inquadrata, se la si guarda dall’altare maggiore, dentro la grande finestra della facciata.

ALTRI AMBIENTI DEL COMPLESSO

La Sacrestia

I lavori di realizzazione della sagrestia iniziarono nel 1721 ad opera dell’architetto domenicano P.G.B. Ondars. Essa ha la forma di un'ampia cappella con in fondo altare da cui è separata un arco trionfale. Tutto l'arredo del locale sagrestia fu sovvenzionato da Mons. Vincenzo di Francisco, Vescovo di Lipari ed eseguita su disegno di P. Lorenzo Olivier. Da notare la raffinata scaffalatura in noce e sui sopraporta, le 4 statue di Pontefici domenicani.

I lavori di realizzazione della sagrestia iniziarono nel 1721 ad opera dell’architetto domenicano P.G.B. Ondars. Essa ha la forma di un'ampia cappella con in fondo altare da cui è separata un arco trionfale. Tutto l'arredo del locale sagrestia fu sovvenzionato da Mons. Vincenzo di Francisco, Vescovo di Lipari ed eseguita su disegno di P. Lorenzo Olivier. Da notare la raffinata scaffalatura in noce e sui sopraporta, le 4 statue di Pontefici domenicani.

La Sala Santa Barbara

Alla Sala, detta Cappella di Santa Barbara, si può accedere dalla corsia est del trecentesco Chiostro, attraverso un ampio portone. In questa sala, usata nel tempo per varie attività e oggi luogo di incontri, esposizioni e quant'altro, si trova affissa una lapide a ricordo che nel XVI secolo fu sede dell’Accademia degli Accesi, circolo di cultura che radunava gli intellettuali dell’epoca precorrendo i fervori illuministici. Nella sala è possibile ammirare una grande tela secentesca di autore ignoto, che raffigura la Madonna con il domenicano San Vincenzo Ferrer.

Alla Sala, detta Cappella di Santa Barbara, si può accedere dalla corsia est del trecentesco Chiostro, attraverso un ampio portone. In questa sala, usata nel tempo per varie attività e oggi luogo di incontri, esposizioni e quant'altro, si trova affissa una lapide a ricordo che nel XVI secolo fu sede dell’Accademia degli Accesi, circolo di cultura che radunava gli intellettuali dell’epoca precorrendo i fervori illuministici. Nella sala è possibile ammirare una grande tela secentesca di autore ignoto, che raffigura la Madonna con il domenicano San Vincenzo Ferrer.

Il Chiostro

La costruzione del chiostro è coeva alla fondazione del convento e risale con ogni probabilità all’ultimo scorcio del secolo XIII. L’impianto del complesso riprendeva lo schema tipico degli edifici religiosi costruiti in epoca normanna, in cui il convento e la chiesa si articolavano intorno al chiostro, secondo il modello di riferimento di Monreale e Cefalù. Gli antichi costruttori ricorsero a elementi di spoglio per realizzare i colonnati delle corsie, con eleganti colonnine binate tortili e lisce, su cui poggiano capitelli di fogge e decorazioni diverse, talvolta scolpiti con gli stemmi delle famiglie che finanziarono l'originario complesso domenicano. Nei secoli a venire, contestualmente con le evoluzioni e gli ampliamenti della Chiesa, il chiostro subì notevoli rimaneggiamenti. Nel 1526 le pareti furono affrescate dal pittore domenicano Nicolò Spalletta da Caccamo con scene dell’Apocalisse e vita di alcuni Santi domenicani, poi picconati, raschiati e ricoperti di intonaco intorno al sec. XIX. A partire dal 1640 si iniziarono i lavori per l'ampliamento della nuova ed attuale chiesa. Secondo il progetto iniziale, il chiostro monumentale non doveva essere intaccato, invece durante lo scavo di fondazione del nuovo impianto, a causa della scarsa qualità del terreno, la struttura venne letteralmente traslata verso il Chiostro, andando a sacrificare l'originale corsia meridionale e la geometria quadrata del chiostro.

La costruzione del chiostro è coeva alla fondazione del convento e risale con ogni probabilità all’ultimo scorcio del secolo XIII. L’impianto del complesso riprendeva lo schema tipico degli edifici religiosi costruiti in epoca normanna, in cui il convento e la chiesa si articolavano intorno al chiostro, secondo il modello di riferimento di Monreale e Cefalù. Gli antichi costruttori ricorsero a elementi di spoglio per realizzare i colonnati delle corsie, con eleganti colonnine binate tortili e lisce, su cui poggiano capitelli di fogge e decorazioni diverse, talvolta scolpiti con gli stemmi delle famiglie che finanziarono l'originario complesso domenicano. Nei secoli a venire, contestualmente con le evoluzioni e gli ampliamenti della Chiesa, il chiostro subì notevoli rimaneggiamenti. Nel 1526 le pareti furono affrescate dal pittore domenicano Nicolò Spalletta da Caccamo con scene dell’Apocalisse e vita di alcuni Santi domenicani, poi picconati, raschiati e ricoperti di intonaco intorno al sec. XIX. A partire dal 1640 si iniziarono i lavori per l'ampliamento della nuova ed attuale chiesa. Secondo il progetto iniziale, il chiostro monumentale non doveva essere intaccato, invece durante lo scavo di fondazione del nuovo impianto, a causa della scarsa qualità del terreno, la struttura venne letteralmente traslata verso il Chiostro, andando a sacrificare l'originale corsia meridionale e la geometria quadrata del chiostro.

Attualmente il chiostro presenta una pianta rettangolare ed è disposto a ridosso del lato nord della chiesa. Le tre corsie originarie sono coperte da una volta a botte (realizzata nel XVI secolo al posto di un probabile tetto a falda con struttura lignea) la cui lunette si interrompo proprio sulla parte di corsia seicentesca modificata. Il giardino interno, in origine semplice orto medievale, ha assunto dal secolo scorso l'attuale aspetto esotico con palme e banani.

Attualmente il chiostro presenta una pianta rettangolare ed è disposto a ridosso del lato nord della chiesa. Le tre corsie originarie sono coperte da una volta a botte (realizzata nel XVI secolo al posto di un probabile tetto a falda con struttura lignea) la cui lunette si interrompo proprio sulla parte di corsia seicentesca modificata. Il giardino interno, in origine semplice orto medievale, ha assunto dal secolo scorso l'attuale aspetto esotico con palme e banani.

A seguito della soppressione degli Ordini Religiosi del 1860 anche il Chiostro del Complesso di San Domenico è stato acquisito dallo Stato Italiano. Ad oggi, in una parte della struttura edilizia un tempo facente parte del complesso domenicano, ha sede la Società di Storia Patria qui trasferitasi a partire dal 1890 mentre lungo la corsia settentrionale vi è l’ingresso al Museo del Risorgimento.

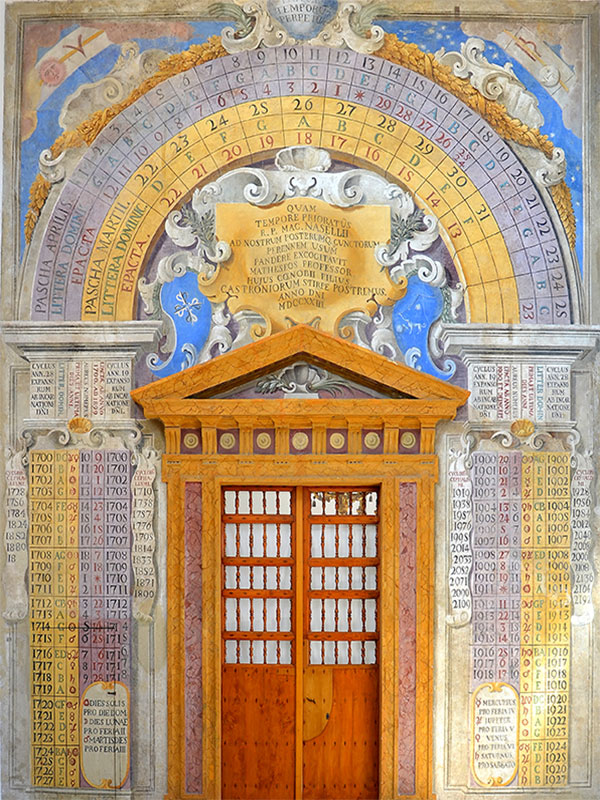

La Sala del Calendario

È un ambiente privato ed interno al Convento di San Domenico, utilizzato un tempo come vano di passaggio e di accesso al successivo salone adibito a piccola biblioteca dei confrati. All'interno di questa ampia sala, si conserva ancor oggi il magnifico affresco a parete di un calendario liturgico realizzato nel 1723 dal Padre domenicano Benedetto Maria Castrone, contraddistinto dal motto “IANI PORTA” ovvero Porta perpetua del Tempo.

È un ambiente privato ed interno al Convento di San Domenico, utilizzato un tempo come vano di passaggio e di accesso al successivo salone adibito a piccola biblioteca dei confrati. All'interno di questa ampia sala, si conserva ancor oggi il magnifico affresco a parete di un calendario liturgico realizzato nel 1723 dal Padre domenicano Benedetto Maria Castrone, contraddistinto dal motto “IANI PORTA” ovvero Porta perpetua del Tempo.

L'affresco si ricollega ad uno studio cartaceo già illustrato nella pubblicazione Horographia Universalis dello stesso Castrone, poi diventato per suo espresso desiderio e sua mano, anche raffigurazione muraria. Il calendario perpetuo, unico e straordinario nel suo genere, copre un arco temporale che va dal 1700 fino al 2192 e permette di stabilire attraverso calcoli matematici misti a fondamenti astronomici, le date delle più importanti festività mobili tra cui la Pasqua e altre ricorrenze legate all’anno liturgico.  Nel contempo, introduce a concetti di astronomia e geofisica, che sono anche strettamente legati ai principi generali di agronomia e quindi riconducibili ad antiche tradizioni e consuetudini agresti e contadine della nostra terra di Sicilia e dell’Area Mediterranea.

Nel contempo, introduce a concetti di astronomia e geofisica, che sono anche strettamente legati ai principi generali di agronomia e quindi riconducibili ad antiche tradizioni e consuetudini agresti e contadine della nostra terra di Sicilia e dell’Area Mediterranea.

Da qualche tempo, grazie alla disponibilità dei Padri Domenicani e all'impegno dell'Associazione Itiner'ars, la Sala del Calendario è stata riscoperta e pubblicizzata e viene periodicamente riaperta al pubblico e resa accessibile dai visitatori mediante un percorso guidato che, partendo dal Chiostro, introduce all'interno degli spazi vissuti dai conventuali.

Info Contatti

Via Redipuglia, n° 8 Palermo

90144 - Palermo

Palermo - Italia

Tel: 338 4512011 - 338 7228775

palermoitinerars@libero.it

Social Share